用影像传播人类文明:曾毅应邀在北京语言大学举办摄影艺术讲座

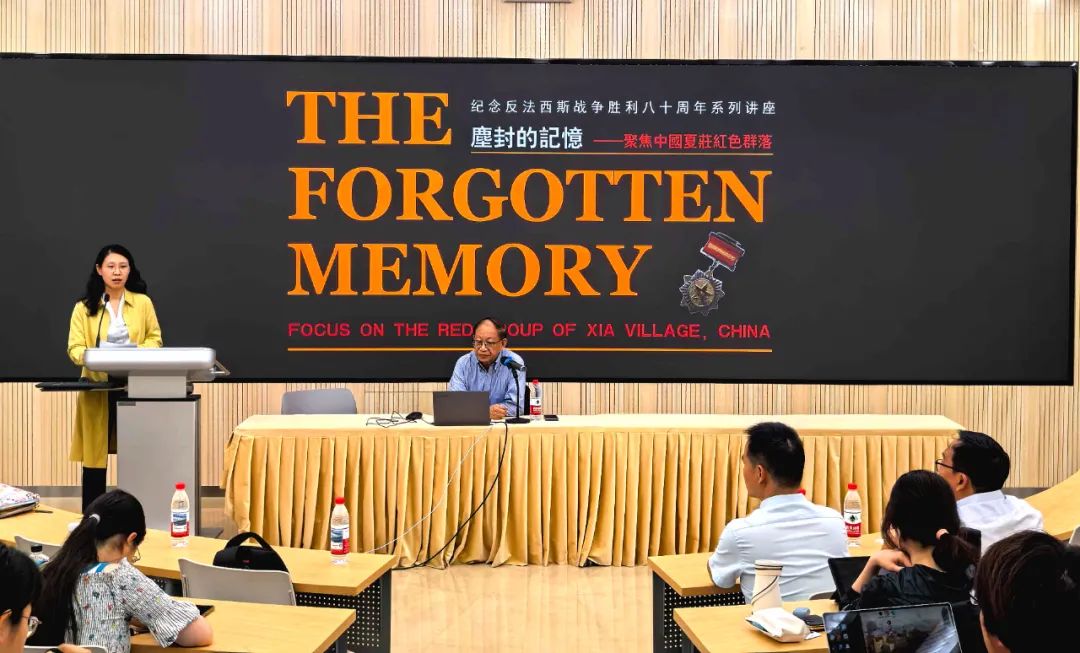

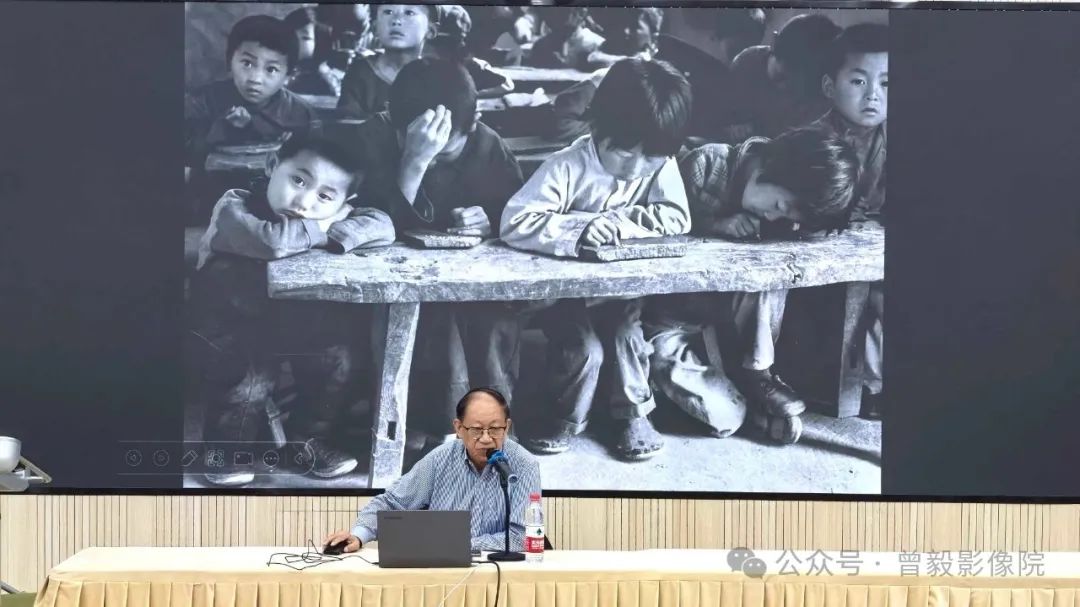

2025年5月14日,应北京语言大学邀请,摄影家曾毅教授在北京语言大学举行了《用影像传播人类文明:曾毅镜头中的芸芸众生》摄影讲座。讲座由区域国别协同创新中心研究员、国际关系学院教授王晓文主持,讲座吸引了来自国际关系学院、文学院、教师教育学院等多个学院的中外学生踊跃参与。

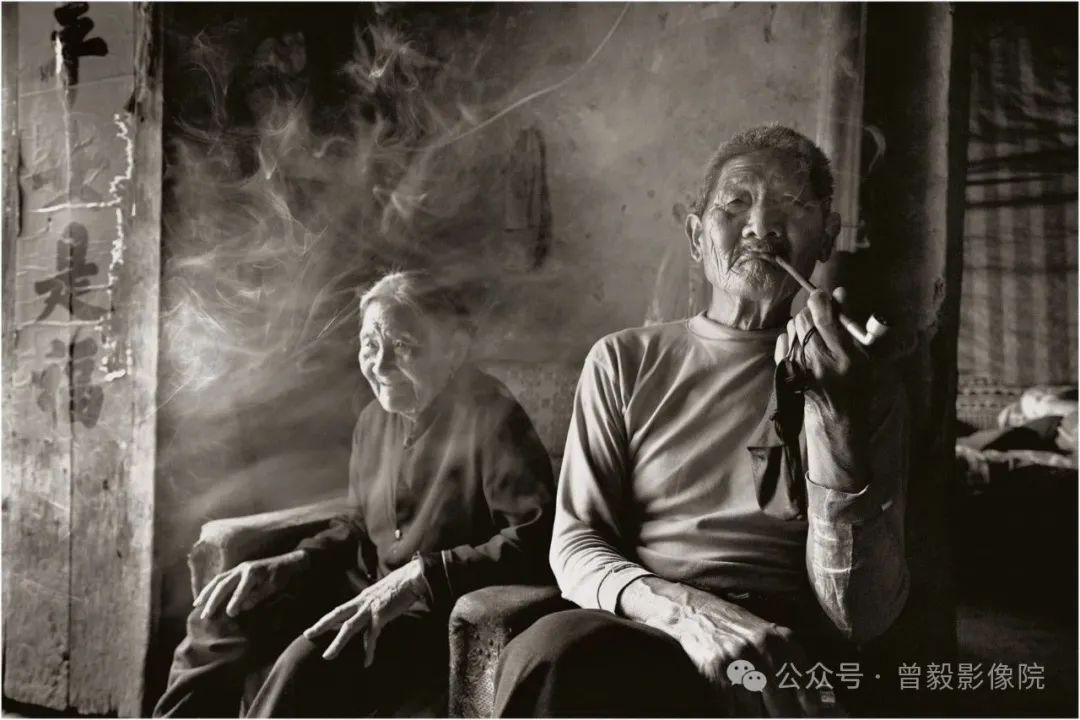

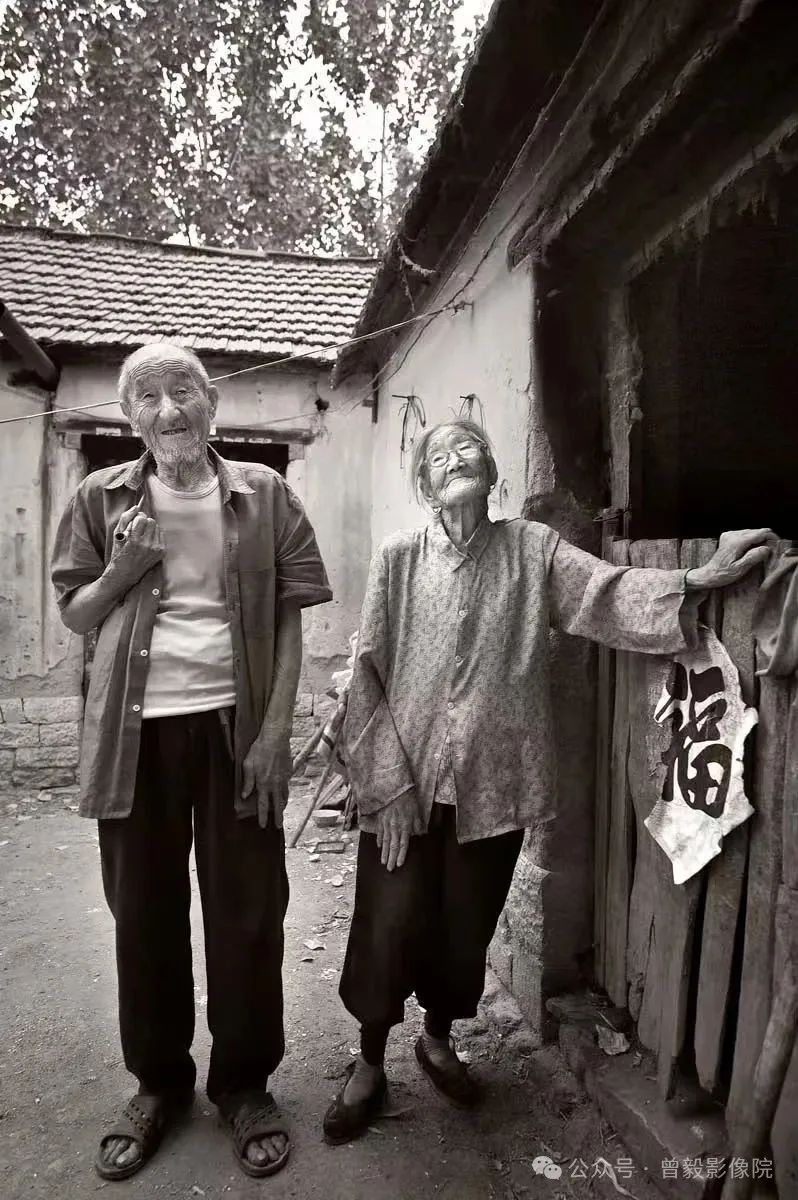

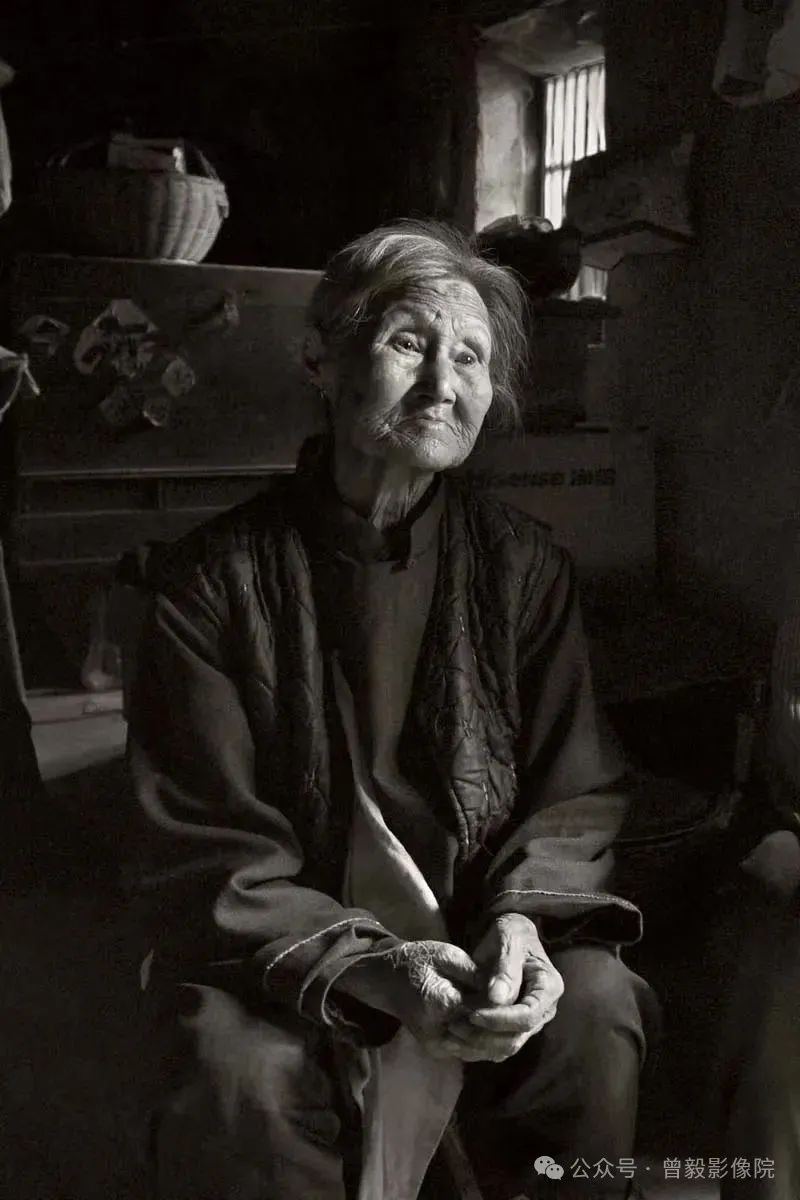

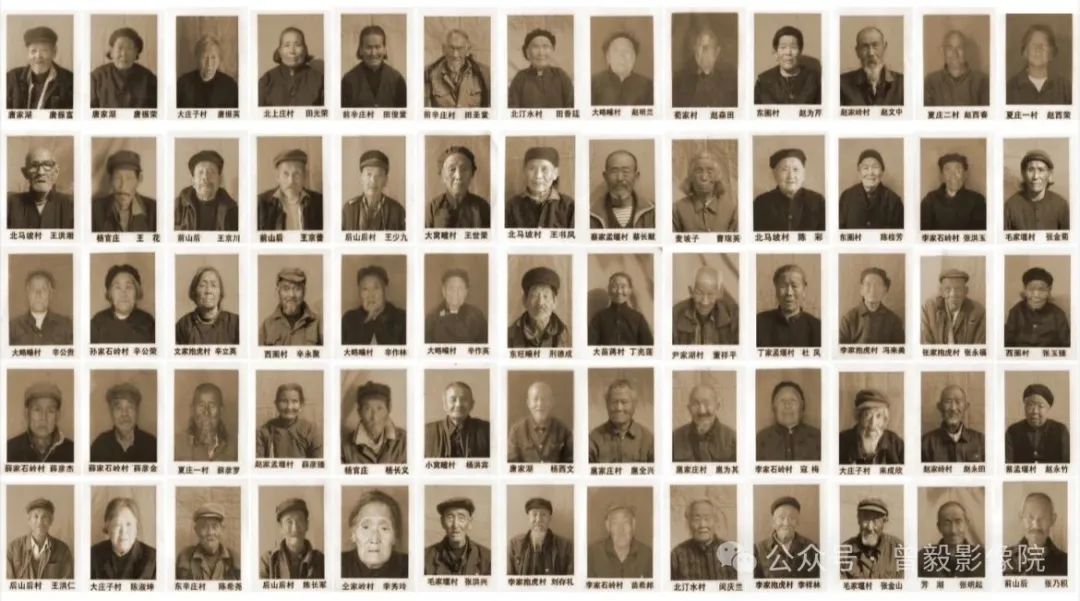

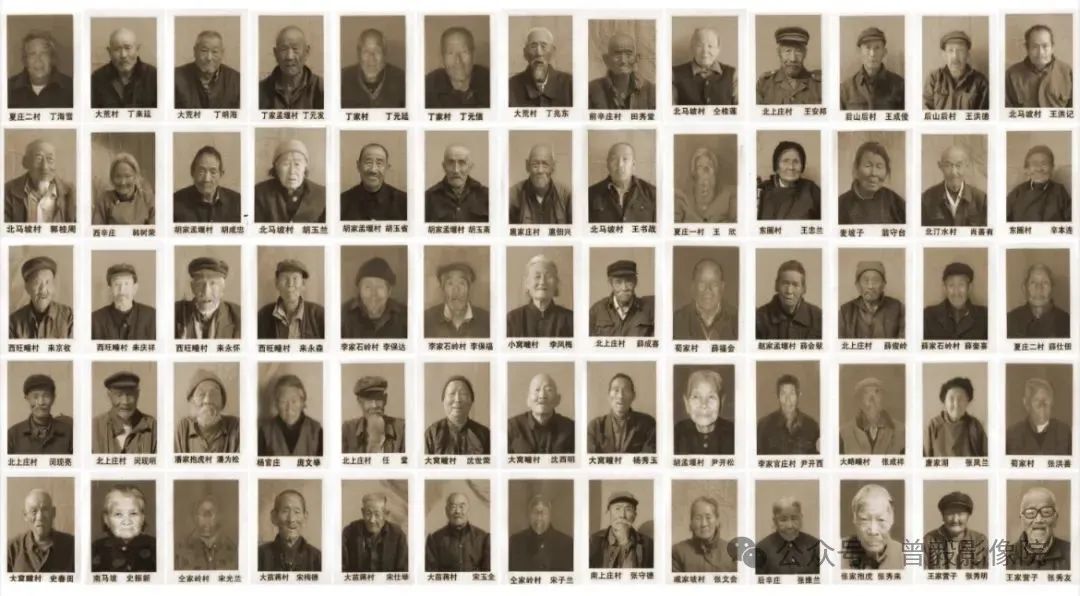

讲座伊始,为配合纪念反法西斯战争胜利80周年,曾毅先生首先推出了他用十几年时间,坚持在莒县夏庄这个座落在沭水河畔和沂蒙山麓、地图上几乎找不到坐标的山区小镇上拍摄的聚居生活在这里的400多位三、四十年代入党的老布尔什维克。在战争年代,是这些沂蒙老区的父老乡亲将"最后一碗米,送去做军粮;最后一块布,送去做军装;最后一个娃,送去上战场"。

当硝烟散尽革命胜利之后,他们又推着当年支前的独轮车从战场返回了家乡。军功章陪伴着他们归于乡野、隐落民间,自足于农耕陋舍,一直在乡间过着平淡而清苦的日子。随着时光的流逝,他们虽然都己渐渐老去,然而他们的初心信念和革命的乐观主义精神却从未褪色,他们始终保持着安贫乐道和艰苦朴素的革命本色。

岁月无情,大爱无声。今天他们都已成了年逾古稀的耄耋期颐老人,已经经不起岁月的磨砺和风尘的侵蚀,正在以不可抗拒的时速告别世间,变成一尊尊刚毅的脊梁和一座座不朽的丰碑。

"举起我手中的相机,向他们致敬! 直到为最后一位老党员送行。为后人留下他们的音容笑貌、留下他们伟岸的身躯、留下他们崇高的本色,留下他们坚守初心的革命精神——为历史留下对这些老布尔什维克们最后的记忆"!这就是曾毅教授十几年一直坚守拍摄和记录他们的初心和信念。听了曾毅教授的演讲,同学们纷纷表示受到了极大的震撼和教育,有许多同学被感动得流下了热泪。

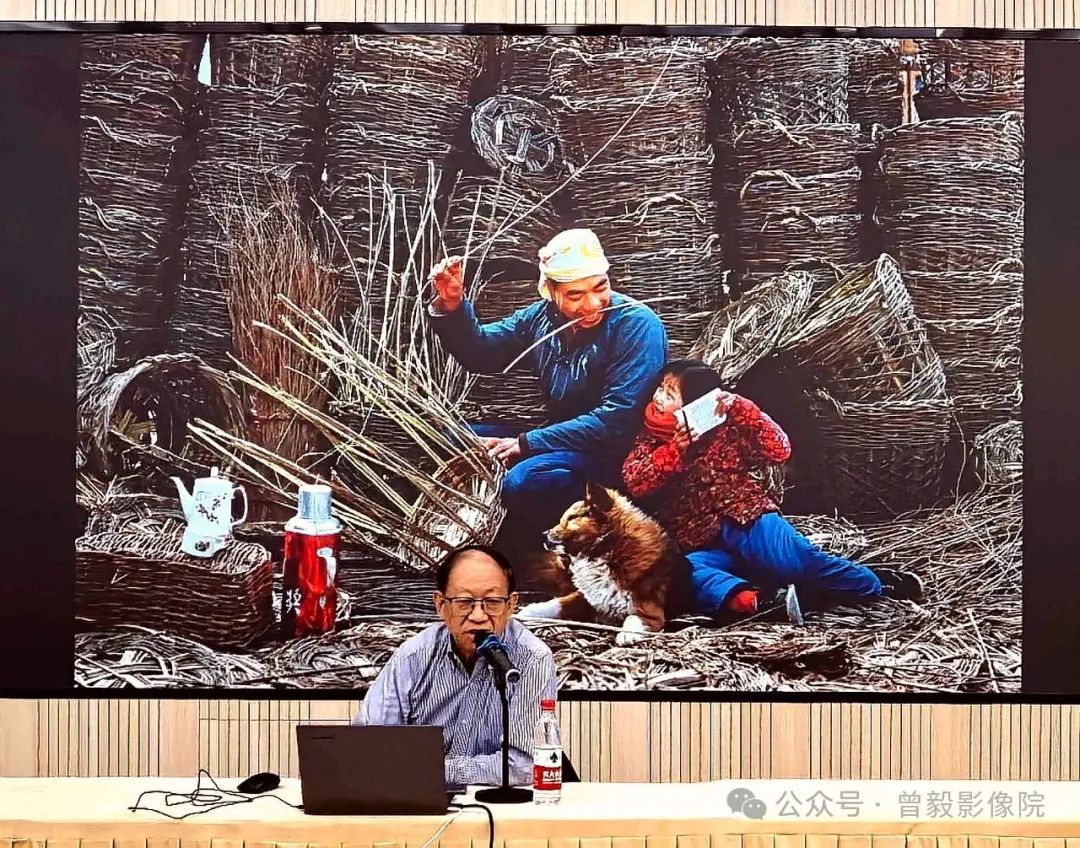

在讲解过程中,曾毅教授还与同学们分享了照片背后的许多故事,并与同学们共同分享了关于摄影的瞬间捕捉、画面构图的技术处理等方面的问题,在与同学们的对话中特别强调在日常生活中要善于观察和发现身边的人和事,更要善于“抓住生活中稍纵即逝的典型瞬间”。

紧接着,曾毅教授带领同学们走入《故土乡愁》专题讲座单元,通过对《条条致富路》等几十幅作品的解读,向同学们讲述了自己自上世纪七十年代以来,镜头始终对准世世代代生活在这片黄土地上父老乡亲以及在拍摄过程中发的一些感人故事。

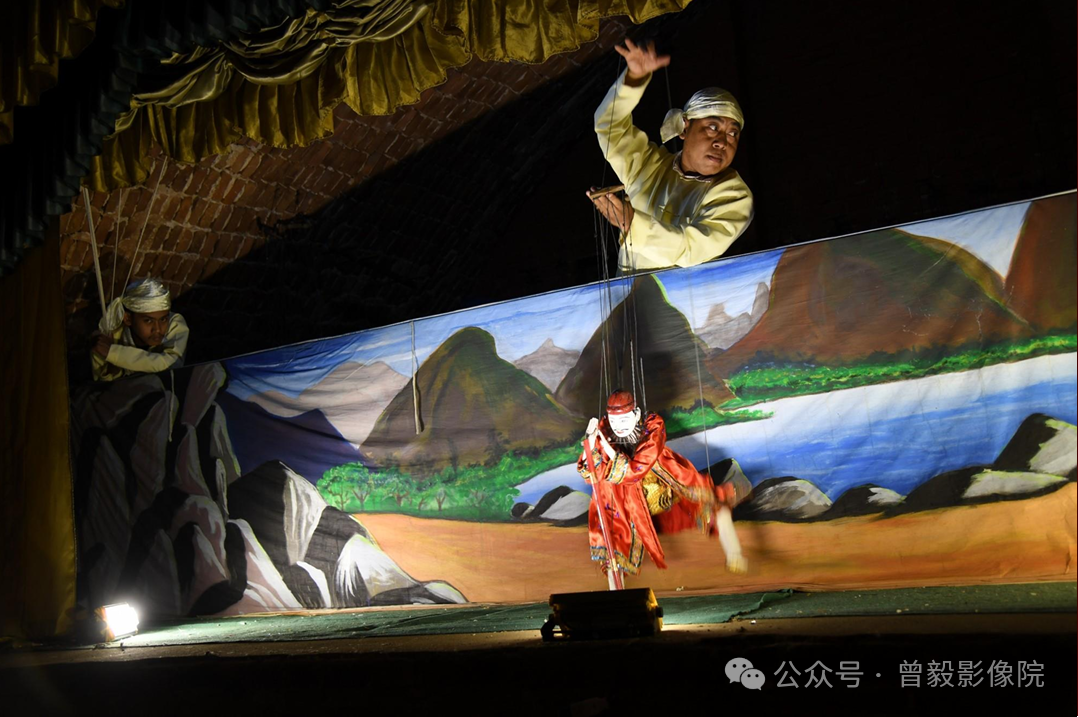

最后,曾毅教授向同学们分享了《通向人类命运共同体的丝绸之路》,通过几十幅表现和反映自巴基斯坦、缅甸、埃及、印度尼西亚、印度、希腊和意大利等"一带一路"国家的社会生活、民俗风情、人文景观,使同学们增进了对世界各国的了解,从而提高了同学们对国际民间交流和共建人类命运共同体的认识。

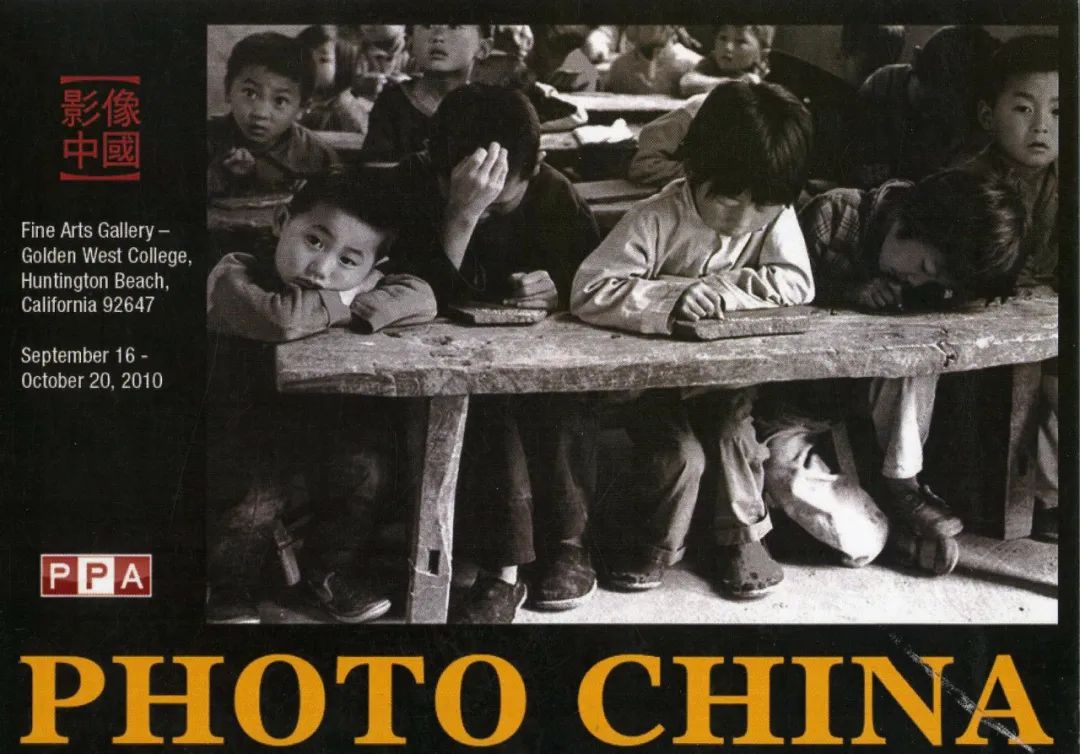

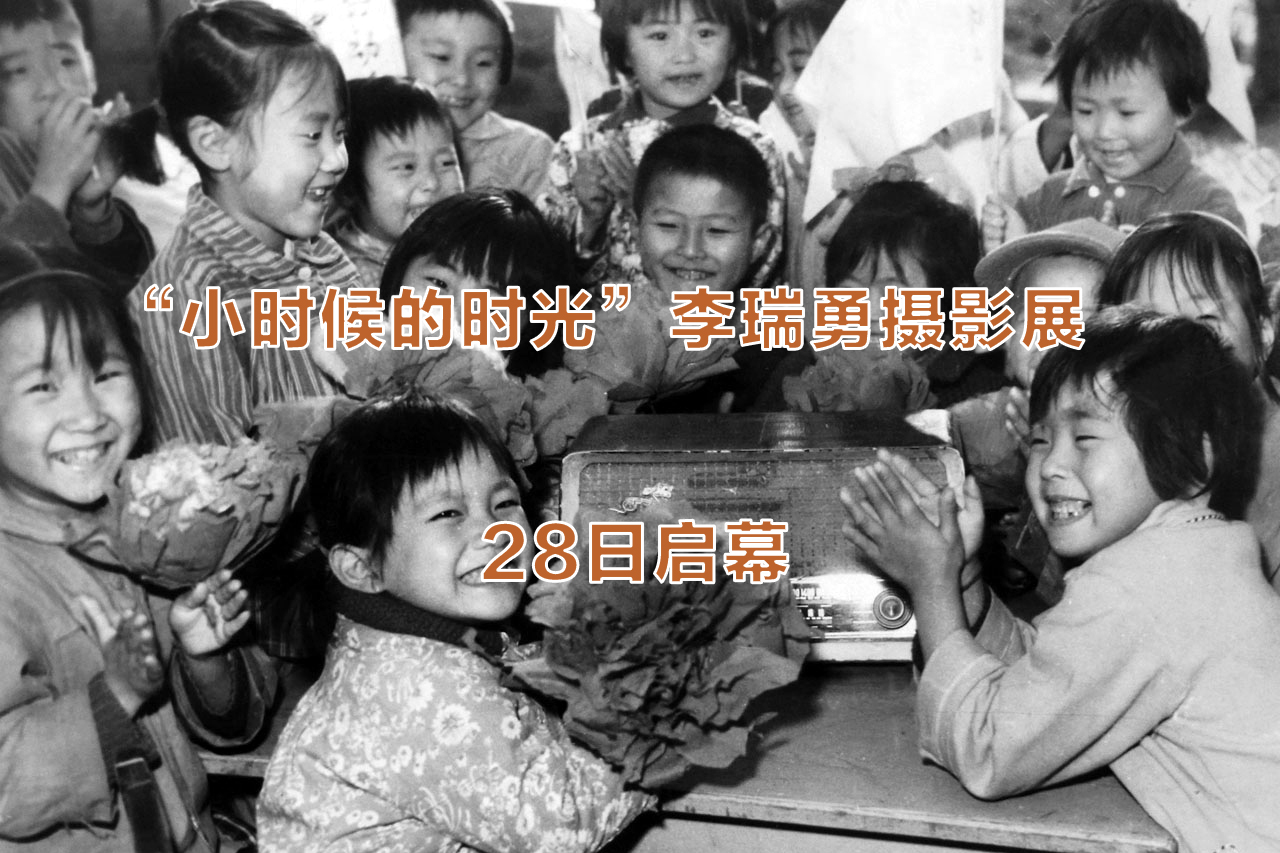

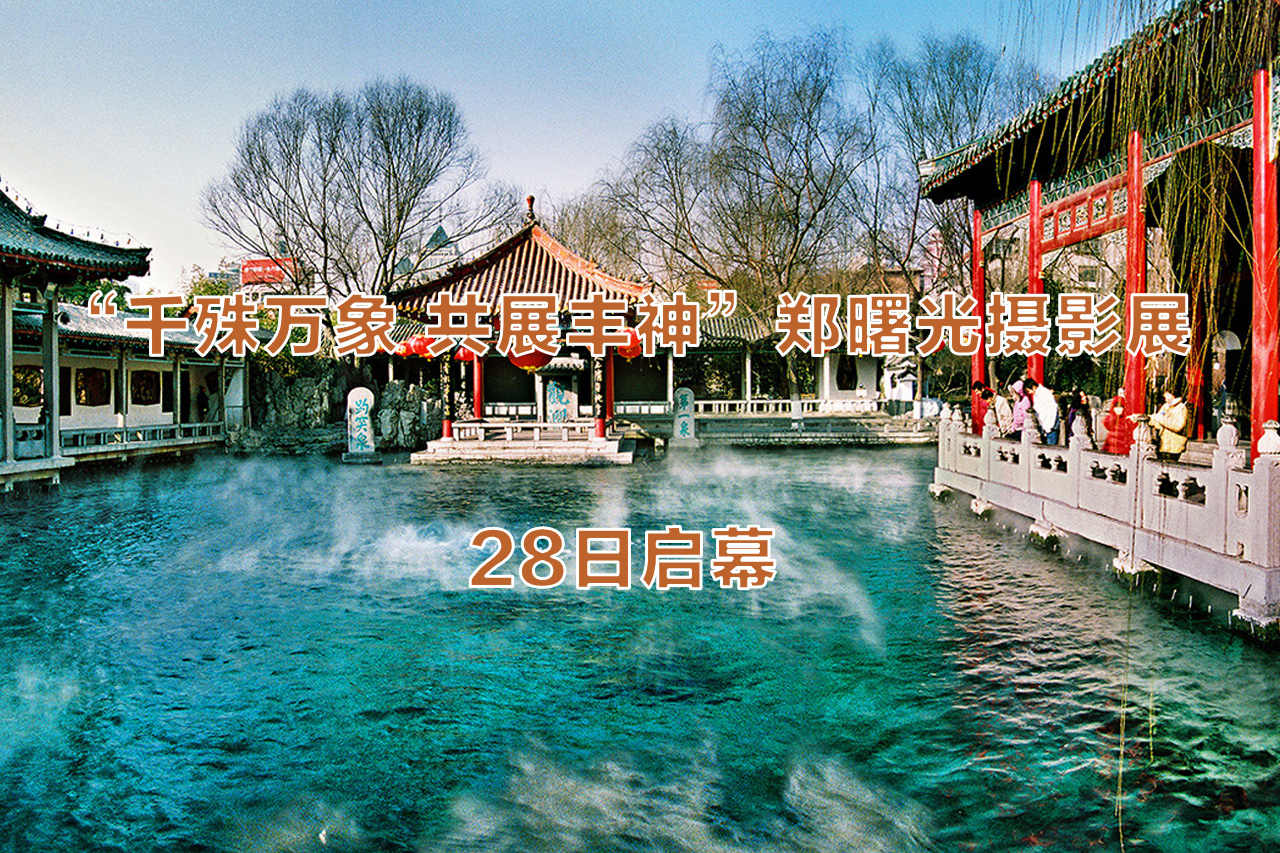

通过播放《曾毅摄影世界巡展》使同学们认识到影像传播在当代社会和国际交往中的重要性。在互动环节曾毅先生围绕摄影的社会价值、美学修养、AI生成图像与摄影艺术的关系等问题,在现场与同学们展开了深入广泛的对话和交流。

在对话环节他鼓励同学们要立足现实生活,用镜头记录时代发展、讲述中国故事;他鼓励同学们要积极参与国际摄影艺术联合会举办的第九届世界摄影大会以及"世界大学生国际摄影比赛"等活动,呼吁青年一代要肩负起时代的责任,在中外文化交流中发挥积极作用。

整场讲座内容丰富、讲解生动,既有摄影艺术的专业视角,也富含社会观察与人文关怀,拓展了同学们的国际视野与美学素养,讲座历时两个半小时,最后在同学们热烈的掌声中圆满结束。

评论