摄影从本质上改变了美术史的运作

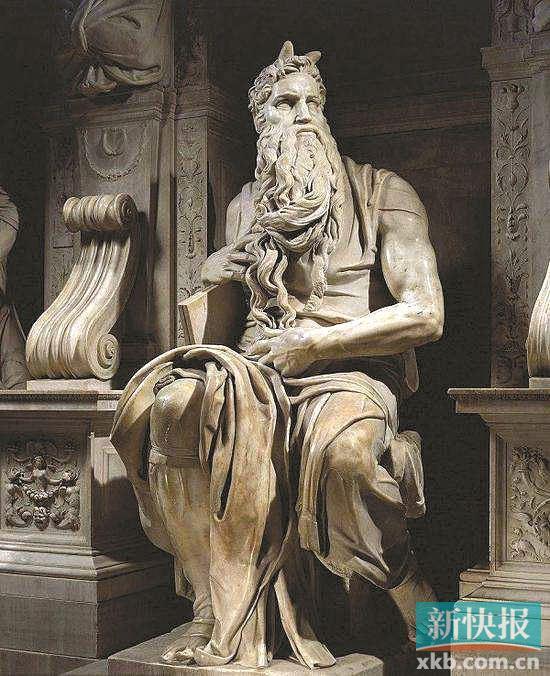

■摩西像

■巫鸿(著名美术史家)

弗洛伊德在20世纪初写作《摩西像》的论文的时候,美术史正处在从一般艺术欣赏和古玩家的业余爱好转化为一个现代人文学科的过程中。这个“科学化”的过程极大地得力于摄影术的发明和推广。

实际上,我们可以认为摄影从本质上改变了美术史的运作。无论是对资料的收集还是对分析的方法,照片(以及后来的幻灯片和数码影像)都起到了一种中间介质的作用,把不同媒材、形式、尺寸的美术品“转译”成为统一的、能够在图书馆和图像库保存和分类的影像。这种转译大大地扩展了美术史家占有资料的范围和能力:它使得研究者足不出户就可以对大量资料进行分析,而且还可以细致观察一般看不到或不容易看到的形象,如高空拍照的城市和建筑照片、数千里外的考古发掘现场以及历史遗迹。由于照相资料对美术研究的用处如此明显,一些学者在摄影术发明后不久即建议设立图像档案。如1851年时已经有人提出系统拍照意大利文艺复兴三杰之一拉斐尔的作品的动议。八年以后,美国作家奥利弗·W.霍尔姆斯预言,在将来,摄影图像将如书籍那样充满图书馆,被艺术家、学者和爱好者广泛使用。当代学者罗伯特·S.纳尔逊在一篇很有见地的讨论幻灯教学和美术史研究的关系的文章中指出,霍尔姆斯的这个预言终于由数码技术的发明而得到最后实现。

但是照片对美术史的影响远远不限于提供资料。更重要的是,对这种“转译”材料的使用在三个重要方面改变了美术史的基本思维方式。第一个方面是“比较”式论证方法的盛兴:从19世纪下半叶开始,美术史研究和教学越来越以图像的比较作为立论的基础。与其对某件作品做专门的实地观察,美术史家越来越习惯于在书斋或教室里考辨图片的异同,而这些图片所显示的是现实中不可能共存的对象,或是法国和意大利的教堂,或是希腊和罗马的雕像。

这种新的研究方法解释了当时出现的一此重要美术史理论。比如瑞士学者亨利希沃尔夫林对现代美术史影响极大。他通过比较文艺复兴鼎盛时期和17世纪的艺术,得出五对“艺术表现的普遍形式”,认为这些形式的转化是所有艺术传统发展的内在规律。无独有偶的是,沃尔夫林是最为提倡使用照片资料的美术史家之一,而且被认为是最早在美术史教学中同时使用两台幻灯机的教授。他在1931年著文说明这种教学方法的优点,指出演讲者可以随意运用各种各样的图像,包括细部、放大以及变体等等,来深化对作品形式的分析。这种讲演方法随即成为美术史教学中的正统。

(部分内容据《美术史十议》,内容有删减,题目为编辑后拟)

【来源:新快报】

评论