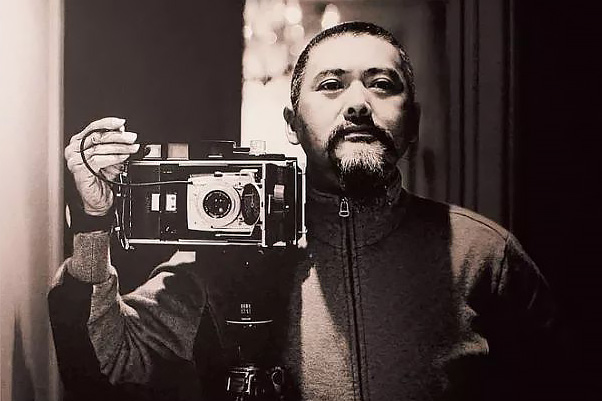

虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

阳:你从一个爱好音乐、文学的青年变成一名摄影家,这些经历对你的摄影创作有什么帮助?

吴:每个人的经历都是一笔宝贵的人生财富,比如我年轻时沉迷文学,还与朋友合著过报告文学集《拓荒者》。专心做摄影以后,感觉之前似乎是走了弯路,实际上回过头看,以前的这些经历恰恰为之后的摄影创作提供了丰富的营养。报告文学的写作强调写实感,这对我做报道摄影提供了一定的帮助。另外,我喜欢音乐,学习过小提琴、笛子、二胡等乐器的演奏。2000年以来,作为国家舞台艺术精品工程剧目舞剧《大梦敦煌》的宣传推广人,我与兰州歌舞剧院进行了长期紧密的配合,他们的舞台宣传照片都是我在拍。我拍摄舞台照片的方法和其他人不一样,一般的摄影师是跟着舞者的动作在拍,而我是跟着音乐在拍。当舞剧的“剧眼”到达时,我的快门也随着音乐按下去了,这样“人机合一”抓得很准,舞蹈动作中最具韵味的瞬间便被定格下来……我觉得这些经历对于我的摄影之路,真的是有助益的。

“西北偏西”系列:需要及时清账的合资经营者,1997年8月25日,宁夏中卫县沙坡头 吴平关 摄

阳:是什么样的情感让你把镜头一直对着西北大地上的人和事,一拍就是几十年?

吴:这个应该与我的生存状态有关。有人评价说,我虽然拍的是西北的芸芸众生,说穿了就是在拍自己。其实我和我镜头里的人都是一样的,生活在同样的状态中。由于企业破产,我自己也下岗了, 18年没有固定收入,就靠着摄影活下去,而且还能坚持下去,到今天我都佩服自己。我拍摄的那些画面,都是与我自己的生存状态息息相关的,我能更深刻地了解那一方土地以及那群人的状态。比如,人们都说牛肉面好吃,实际上很多人不知道牛肉面的味道真正好在哪儿,我是从小吃牛肉面长大的,其中的细微变化我都能判断出来。外来的人拍西北,他们所拍摄的可能只是当时瞬间的感受和判断,而我的影像则是久久地凝视之后的神圣框取。拍摄《西北偏西》的时候,面对许多尴尬无奈且悲惨的场景,好多次我声泪俱下——按下快门后自己的眼泪也跟着流下来了,真的就是这样的,我相信没有那么深刻的体悟是达不到这种状态的。

关于大西北,一般情况下人们常常联想到的是宗教、族群、烈酒、刀子、驼队、商贾……而在我看来,西北的关键词可能是:戍边、发配、流放、逃离与亡命。当地现在还在使用的方言里,有许多与此有关,比如“解手”“连手”“蹴哈”等等。不是吗?这片土地上的人们,他们的祖先大多都是起自秦汉以来移民到这里来的,他们为我们中国守着边疆的这片土地非常不容易。所以,他们就形成了自己的一种区域文化和生存状态,这种东西是逐渐叠加融合并交织在一起的,这或许就是那种不身处其中、不用生命和时间去逐渐感受体悟就无法抵达的境界。由于我出生在那儿,生长在那儿,是其中的一员,深知那片土地上百姓生活的不易,就希望用视觉语言去记录表达他们。

我深爱着脚下的这片西北大地,以及这片土地上的人们,但是我更多的愿望是希望它变得更好,希望人们经历的苦难能少一点。

“西出长安”系列:冒雪看藏戏的人们,2007年 3月3日,四川若尔盖县 吴平关 摄

评论