魔都新闻摄影人相聚澎友圈,共同探讨摄影中的道德和责任

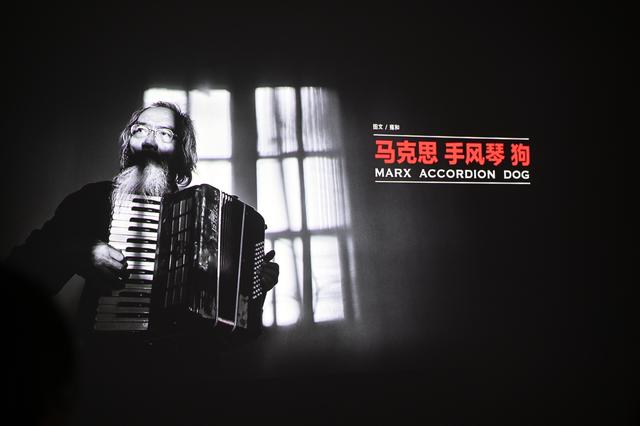

之后,雍和分享了他另一个拍摄多年的专题《“马克思”的故事》。“马克思”是上海一位动迁户,因长有一把酷似伟人马克思般的络腮胡子,而被大家称之为“马克思”。雍和运用声音、文字、旁白、编辑节奏等方法,讲述了这个老人、手风琴、狗和家的故事。多种媒介的交互增强了故事感染力,连接了普通人的命运与国家的发展变化。用摄影给小人物以尊严,让被忽视的故事得以书写。雍和用这种方法,传达了他的理念。

雍和分享了一个拍摄他多年的专题《“马克思”的故事》“《‘马克思’的故事》有着很强的张力和轻度的悲情、伤感和无奈。” 澎湃新闻视觉中心摄影总监、讲座主持人许海峰之后谈了他的感想,“作为新闻记者,记录下来,是对个体的尊重,是人存在的意义。”雍和对于新闻纪实的执着,以及在工作中个人与时代力量的碰撞,被裹挟,和解。这一系列的内心悸动最终成为一名摄影记者的责任和担当。

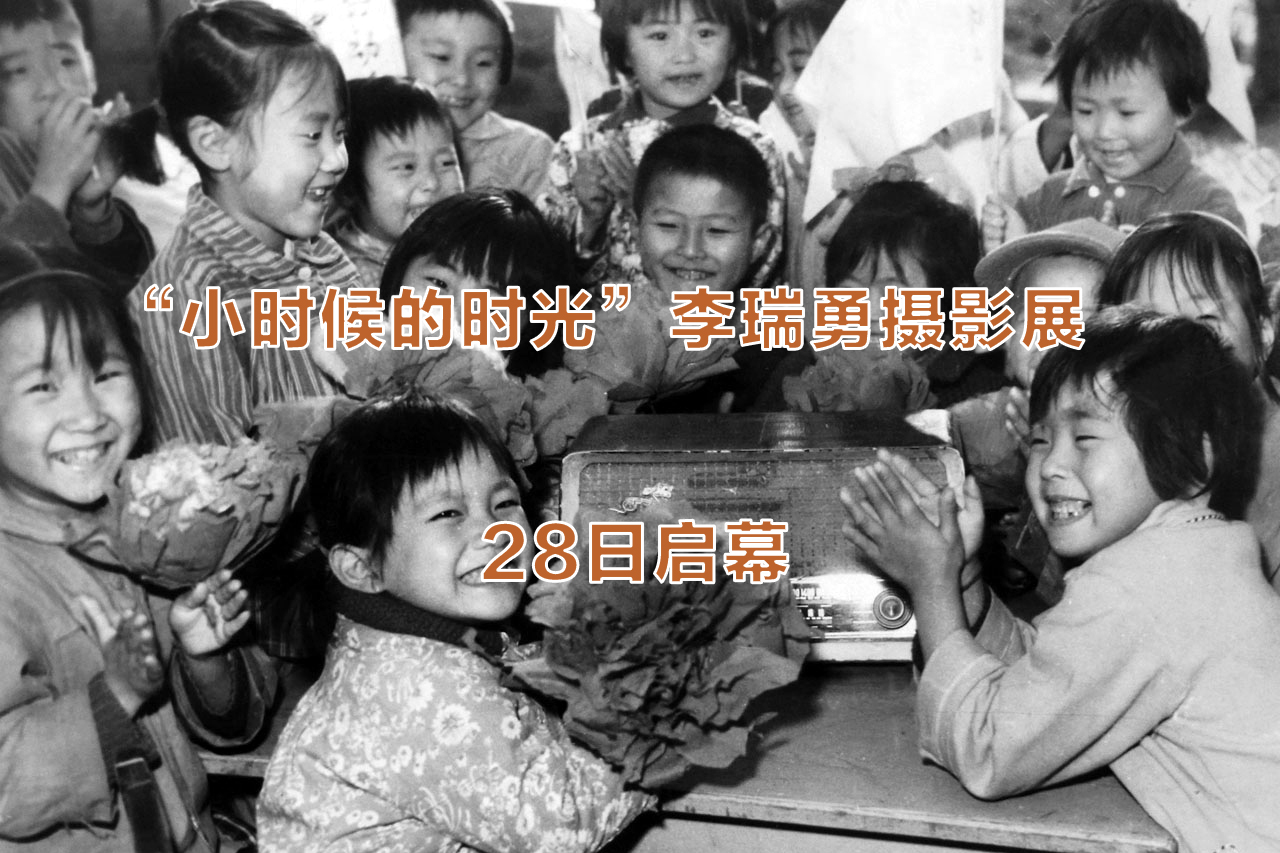

澎湃新闻视觉中心摄影总监、讲座主持人许海峰“雍和的照片有种动人的力量。”来自《朝日新闻》的摄影记者郭允在开始自己的讲述前分享了自己的感受,并从照片中的人物与观者之间的关系上入眼。“日本有一些比较左派的评论家和自由职业者,拍了一些废弃煤矿的照片,对一些事物发表赞扬的评论,我看了一点也不感动。一方面是国情的不同,另一方面是照片表现力不够。”郭允先生是郭沫若的孙子,其父郭博响应国家号召,于1955年从日本回国参加社会主义建设。郭博年轻时在日本京都大学专攻建筑学,回国后积极参与上海市的市政规划与设计。在上世纪1975年至1989年,他利用业余时间走街串巷,以建筑设计师的眼光为上海留下了一批重要的照片。曾经看过这批照片的许海峰说,“上海自1990年代开始大规模市政建设,这也是1949年新中国成立后最深刻的一次城市发展阶段,在这巨变的前夜,郭博老先生有计划地为这座城市留下了“两箱底片”,这些对于上海显得尤为珍贵。”

评论