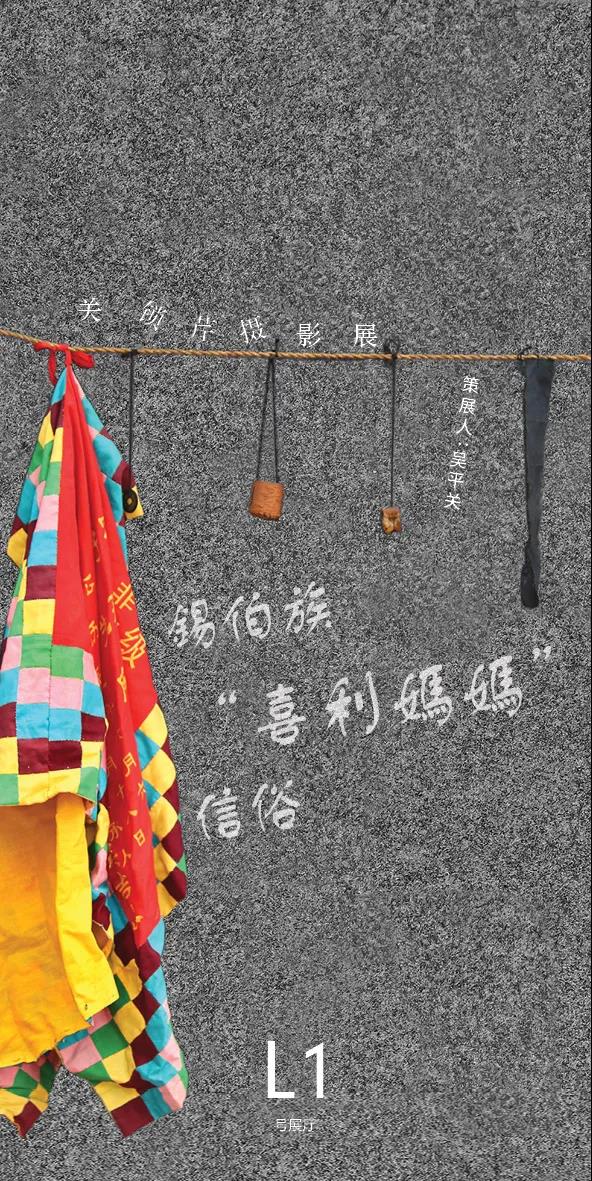

第八届济南国际摄影双年展:关锁芹 · 锡伯族“喜利妈妈”信俗

2020-12-22 10:45:44 /

作者: /

来源:东方摄影

在很多民族的古老传说里,都有一个被神话了的女人,这些女人在传说中渐渐被部落人演绎神化,就成为了这个民族祈求风调雨顺、人丁兴旺的图腾。锡伯族也不例外,至今民间仍然保留着一些原始宗教信仰,“喜利妈妈信俗”便是其中之一。在锡伯族文化里,“喜利妈妈”是保佑子孙繁衍和家宅平安的女神,是家族延续生息的标记,是没有文字时代的家谱,是人类“结绳记事”古俗的遗存。“喜利妈妈”(sirimama)是由“喜仁妈妈”(sirinmama)演变而来。在锡伯语中,“喜仁”(sirin)是“藤蔓系”的意思,“妈妈”则为奶奶、老妪,合起来意为“世系奶奶”。“喜利妈妈”也可汉译为“子孙妈妈”,意思是有了女祖宗,子子孙孙才能不断地繁衍生息,一代接一代地传下去,也包含保佑家宅平安和人丁兴旺的意思。“喜利妈妈”是一条两丈多长的绳子,名曰“索绳”,上系小弓箭、小靴、箭袋、摇篮、铜钱、布条、嘎拉哈(猪羊的背式骨)、木锹、木叉等物,其中嘎拉哈(借“背”音)表示辈数,小弓箭表示男孩,布条表示女孩,摇篮表示儿媳,小靴鞋等表示子孙满堂,箭袋表示男儿长大之后成为骑射能手,铜钱表示生活富裕,木锹、木叉等表示农业丰收。按照古俗,“喜利妈妈”需供奉在西屋内的西北墙角上,平时将其拢在一起,用纸包好挂在西屋西北墙角上,每年除夕将“喜利妈妈”请下,将绳子拉开,从屋内西北角扯到东南角,把绳的两端挂在房椽上,摆上供品,烧香磕头,直到农历二月初二,再将“喜利妈妈”拢在一起,用纸包好,放回原处,来年再请。进入农业文明之后,特别是有了文字,家谱代替了“喜利妈妈”,锡伯族供奉“喜利妈妈”的人家日渐减少。2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,沈阳 “锡伯族喜利妈妈信俗”被列入保护单位,沈阳沈北新区黄家锡伯族乡八家子村吴吉山成为代表性传承人,被锡伯族视为保佑子孙后代的“喜利妈妈”习俗得以保存。

评论