纪实摄影在新媒体时代的传播与效果

(三) 摄影师个人的数字化传播以及民间纪实摄影团体的数字平台传播

微信、微信公众号、微博、个人博客等, 给纪实摄影师提供了个人传播的平台, 作品展示、思想交流、学习查询等功能都通过这些形式来实现, 使纪实摄影的传播有了一个看起来更分散但是也更广泛的途径。

相对于门户网站的平台传播, 摄影师个人对作品的数字化传播在题材上的局限性比较明显。其中之一便是由于个人摄影兴趣和爱好的不同, 摄影师个人对于纪实摄影的传播内容方面是有所偏好的, 形成的也是片段式的、碎片化的传播, 很少形成系统性和完整性。第二, 网络信息的复杂性与空间无限特征使得很多内容无法实现有效传播。第三, 从网络论坛, 到博客, 再到今天的微博、微信等平台, 体量越来越大, 但是平台的传播越来越强, 而个人的传播越来越弱。

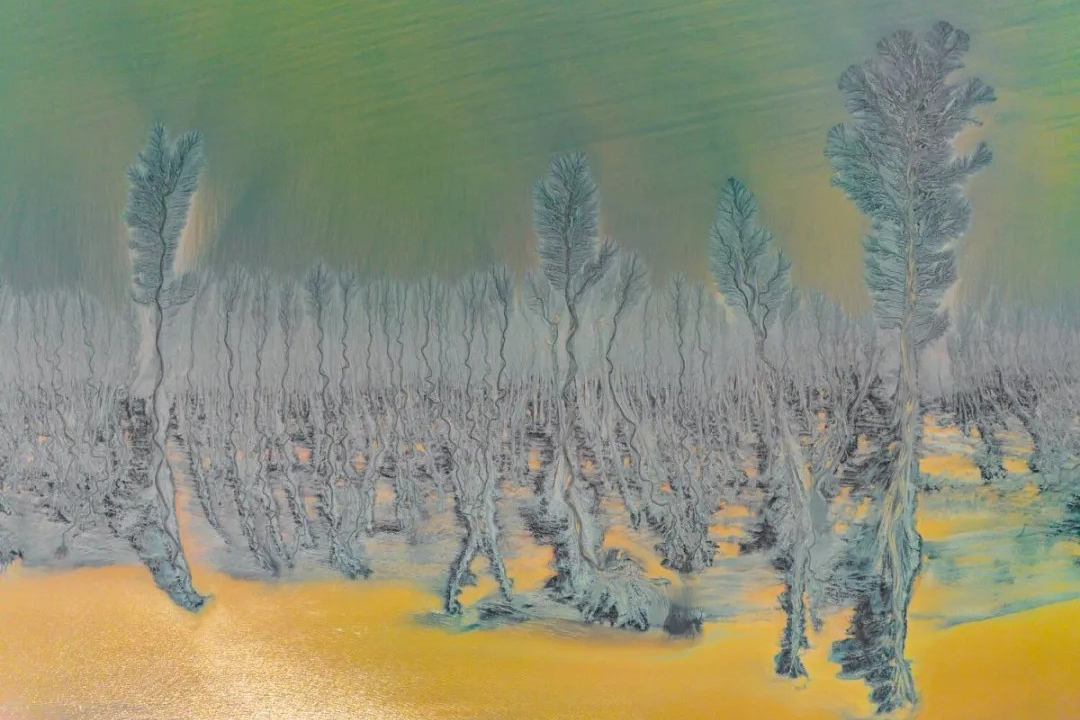

新媒体时期, 纪实摄影的传播力量分成了两部分, 一部分是职业摄影师, 包括体制内的摄影记者, 以及20世纪九十年代延续下来的纪实摄影力量和新生代的纪实摄影师。另一部分则是由网民承担的对社会的纪实。此时的职业摄影师在纪实摄影创作方面表现出清晰的思路和表达意识, 借助数码相机的便捷性, 创作的便利性增强, 更进一步开拓了创作的领域和视野。职业摄影师的作品传播渠道多为个展、联展、参赛参评等, 较少进入公众视野。

网民群体对社会的纪实, 往往具有随意性, 内容和主题都比较分散, 拍摄手法和风格也不明显, 技巧相对粗糙, 但是因为拍摄者的身份更容易引起公众的关注以及情感的共鸣。在新媒体越来越发达的时期, 普通网民的社会纪实摄影正发挥着自己独特的作用, 及时、感性、多元, 易于理解和接受。

二、传播效果与影响

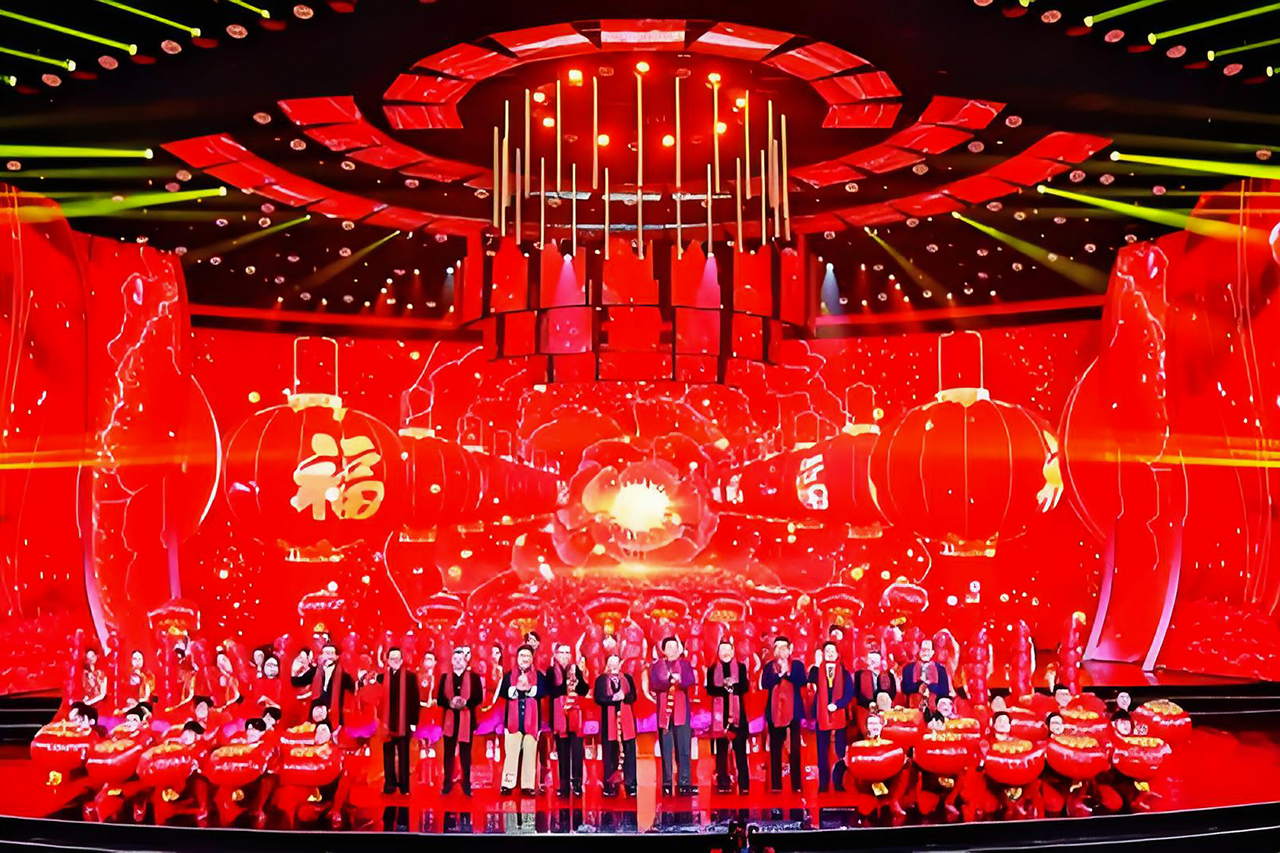

技术提供的有力支撑, 让那些对准了社会心理需求和痛点或者泪点的纪实摄影内容, 在短时间内通过媒体或者公众的自发传播或者是二者力量结合的传播, 迅速形成社会关注的热点, 或者形成一种高度贴合时代心理的话题延伸, 传播速度之快往往是出乎意料的。

纪实摄影的常态化传播, 与媒体、受众形成了良性的一体化的关系状态。借助于社交平台、新闻客户端、图片网站等多样化的新媒体传播渠道, 纪实摄影的传播实现了常态化, 进入了这些平台或端口用户的日常化、碎片化时间, 并且还能够因为纪实摄影与受众之间产生的情感共鸣而实现二次传播、多次传播, 纪实摄影仿佛迎来了最好的时代, 纪实摄影与媒体和受众之间也更容易建立联系。常态化的传播增加了纪实摄影与公众接触的机会和可能, 但同时也给传播效果带来了挑战, 即图像阅读的浅层化、快速化, 并不能充分给予纪实摄影作品的价值和意义审读的时间与空间, 这看上去是一件两难的事情。在新媒体时期, 纪实摄影不仅面临着创作的传承和创新, 同时面临着如何实现与公众深层沟通的问题。

纪实摄影的受众接受度提高, 但是“侯登科式”的现象缺乏。新媒体让纪实摄影随时随“地” (不同的渠道和平台、终端) 都能与受众接触。对受众来说, 纪实摄影所提供的观察世界思考世界的视角与以往的传统媒体有着明显的差异, 这样的反差吸引着受众对纪实摄影关注世界的角度产生兴趣, 此时图像阅读能力不断提升的媒体受众对纪实摄影的接受度就越来越高。但是另一方面我们也看到, 虽然纪实摄影让受众在一个快节奏的时代、信息泛滥成灾的时代, 获得驻足停留、静静思考的瞬间, 但终究还是敌不过信息的快速更新对纪实摄影的淹没与埋葬。纪实摄影师们不断地提供观察和思考, 受众却最终还是更快地回归到新媒体为其营造的充满美丽、清新、消费、欲望的现实中。

评论