喜讯|三位摄影评论人获得“啄木鸟杯”中国文艺评论年度奖项

摄影人秦军校则聚焦在“深圳的城中村”,他不仅拍摄“握手楼式”的村景,也登堂入室走家串户,拍摄城中村内景。他呈现出一个逼仄简陋但又富有生气和憧憬的空间。这些村域空间有些是历史遗留建筑,如广东特有的客家围屋、碉楼;有些是村民领略城市化的意识,结合自己的村镇意识,自行建造的“四不像”的住宅。村民的城市化意识投射在空间生产上,展现出一种继承与套利的纠结感。

杨俊坡从1994 年起在深圳街头拍摄,至今仍在坚持这个主题。他照片的背景既有典型的城中村、老城区,也有市中心商业CBD,以及原来的“关外”地区,呈现深圳多样的社会阶层和在地性。他抓拍了城市化中女性自立优雅的形象。可以说,女性的身份、地位和形象是城市文明程度和性别平等现状的直接反映。作品中所呈现的女性人物大都是职业女性,她们行动利落、谦卑内敛,可以看出深圳这座城市中的女性,在经受城市高速发展和社会性别偏见的双重压力下仍保持着坚忍和自强。

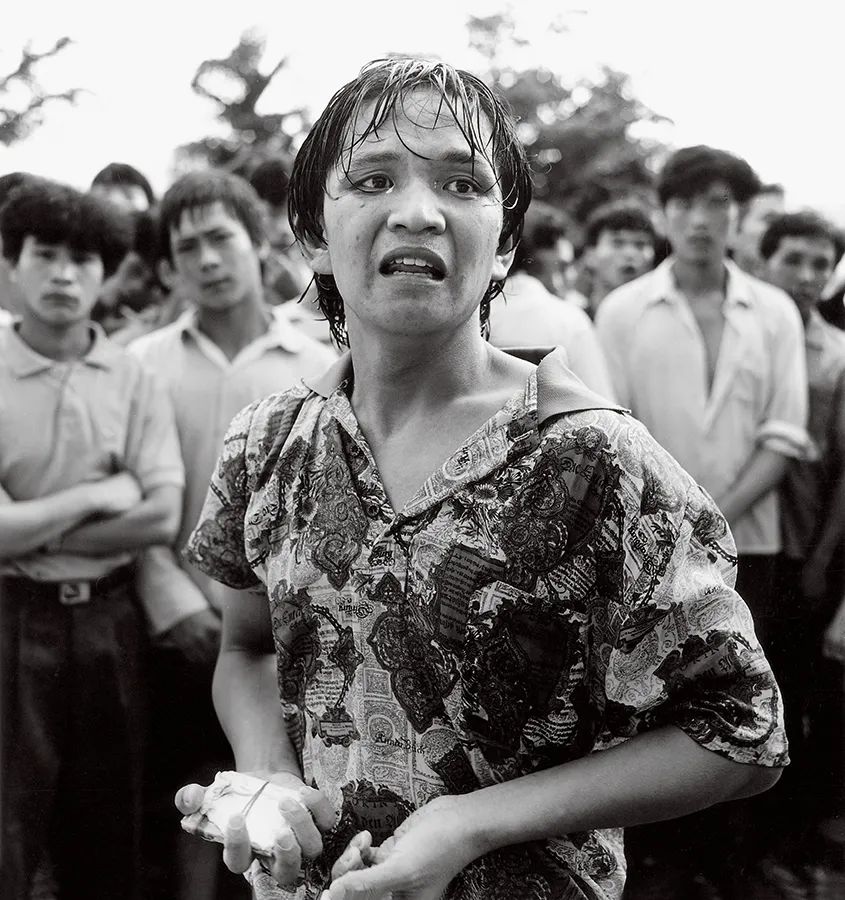

随着深圳城市化的升级,“三来一补”产业开始退却,文化产业、科技产业、金融产业逐浪踏来,深圳也变得阶层森立、形态多元、空间复杂。张新民、陈远忠和郑黎岗关于农民工群像、股灾下的人类、城市爆炸恶性事件的拍摄,隐含着对城市含蓄的批判。

余海波的《大芬油画村》是关于深圳一个奇特的文化景观:用高度原创的方式去复制。按照城市一般的空间规律,在没有政府资金补助的情况下,艺术家村落一般会因为级差地租的原因,被推至城市的边缘,租用农民房建工作室。大芬村的神奇之处在于,原本是香港人偶然做的一个仿作画廊,居然被复制成一个产业,变成了规模庞大的画匠手工业集群,余海波用颇为平淡的方式来纪录这一空间上的“原创悖论”:“以复制作品来满足市场需求,但用纯手工来创造溢价,空间的形态是独特不可复制的”。

李政德的《新国人》则完全摆脱了“猎奇”视角,以一种直接粗暴的“快照”美学,关注这个移民城市中的中产、富人阶层以及他们夸张的消费主义。《新国人》让人联想到罗伯特• 弗兰克(Robert Frank) 式的意图。但罗伯特• 弗兰克的《美国人》是横穿美国国境的人物白描,而李政德则是利用深圳作为超级富裕都市,在城市化时空框架下的消费欲望横空出世这一背景,来刻画“买就是创造”的深圳新国民。

股潮,深圳,1992年 张新民

股潮,深圳,1992年 张新民瑞典地理学家哈格斯特朗(Torsten Hagerstrand)提出的“时间地理决定论”,可以作为深圳摄影研究的一个理论框架。他将人类空间活动进行时间衡量,从而准确地了解人类的迁徙模式。比如农民如何进入城市,进入的过程是他们适应城市的时间过程,也是一个他们生存空间的扩展过程。根据深圳城市化展开的时间地理,对应着深圳摄影人的纪实叙事,不难发现其内在的节奏是一致的。城市化的人群形态展开和产业形态升级,基本上对应着深圳摄影人的思考和叙事的节奏。深圳摄影人一直被焦灼的现实所驱赶、被魔幻的现实所触动、被多样的现实所选取。他们不需要花费心思创作更具审美性、更意识流、更具观念性的摄影,他们的内心已经被城市所占据,他们没有力量也没有意愿从现实中挣脱出来,沉迷所谓的“为艺术而艺术”。深圳的爆炸性时空框架就像一个黑洞一样,牢牢地吸附着他们,让他们拥有同一种共同的趣味和自觉。

评论