喜讯|三位摄影评论人获得“啄木鸟杯”中国文艺评论年度奖项

三、深圳的终极摄影趣味:空间与人关系下的纪实摄影

深圳的故事在于,它是从一个渔村开始起步,从乡村走向了超级都市,这种前所未有的时间地理框架,使得深圳摄影人不仅仅像他们的世界同行那样寻找有关这个城市的题材,更重要的是,他们很快就意识到“切片问询”往往不能追逐到像深圳速度这样的城市化社会变迁。快门必须很快,因为事物变化太快,消失得也很快。但悖论的是,曝光时间还要很“长”,因为完整观察它的来龙去脉,是需要一定的长波段眼光。它构成了有关深圳的纪实影像的一种气质上的平衡。

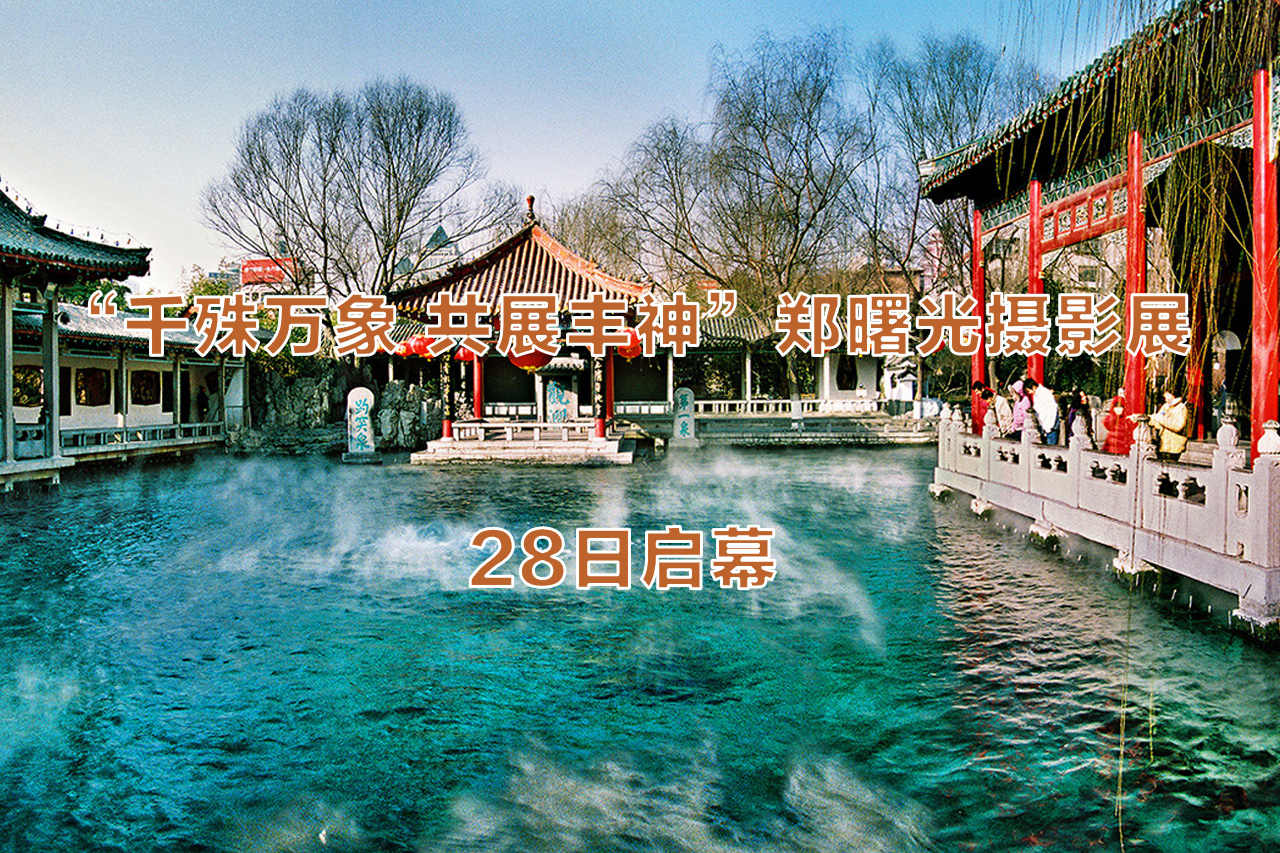

例如刚改革开放的中英街门庭若市,它是一个与世界“边境互动”的街市。但是很快,这个象征就变化了,因为全球化已经开始深入到深圳的蛇口、罗湖、福田。一个商贸街道的命运就开始退却,它快速变成了一个到此一游的景点。到了1997 年香港回归之后,中英街看上去连“深圳必打卡景点”都算不上,所以深圳的摄影师拍摄的中英街,就变成多次命运转折的无厘头呈现。

深圳的“城中村”也是深圳摄影人的重要题材。深圳因村而起,实际上村“包围”了城,开始城小而村大,村域经济犹如一个个社区经济。不过,随着城市化升级,再加上2003 年深圳开始推行“净畅宁”工程,着重取缔一些城中村,导致各村面积萎缩,城市化产生的高地价弥补村集体经济的收益,但也抬高了原本安置于城中村的居住成本。最后,随着政府安居房的大量推出,城中村的民间保障房的功能开始变弱,甚至一些聪明的城中村,开始引入新型人才,招商招租,向各种科技产业园、大数据云计算产业基地转型,追逐时代的风口产业红利。有趣的是,深圳摄影人镜头下的城中村,不仅要追逐城中村的演变,也要受到城中村全球化视角的影响(比如在很多西方学者眼里,城中村反映的是底层人们的居住权利)。所以,深圳摄影人所展现的村中村,既有蜗居的愁苦、不安全的忐忑也有人拍出参差多态的温暖和人间烟火的世态。

评论