著名摄影家威廉·克莱因逝世 | 附生前万字独家访谈

▲ 《自由先生》,1969 年

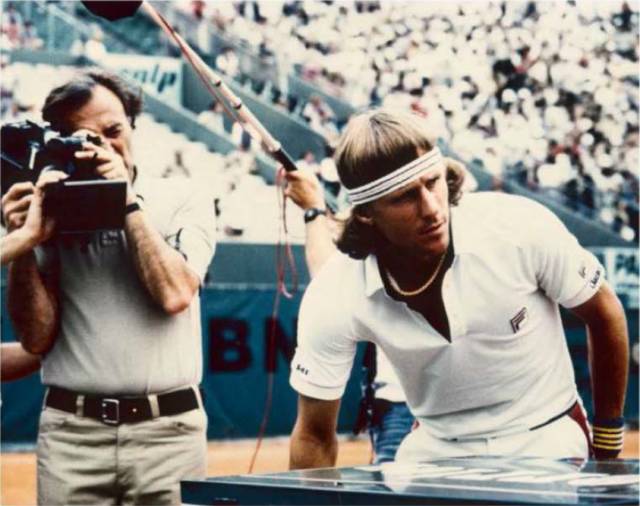

AS:您在 1981 年还拍过关于法国网球公开赛开幕式的影片《法国》(The French)。

WK:是的,以前一到夏季,我天天打网球,一年内的其余时间,每周打两次。我喜欢运动,喜欢击球的快感,也喜欢几何的观念以及定位球等等可以让网球变得更为精彩的事情。我还是比约恩·博格、约翰·麦肯罗等名将的粉丝,所以当我被邀请拍摄关于法国网球公开赛罗兰·加洛斯球场的电影时,我觉得这是一个追星的好机会,可以见着那些球星,也有机会和某些我钦佩的球星成为好朋友。

但最后事与愿违。我永远无法和博格、麦肯罗成为好朋友,而且,我发现许多运动员的脑子相当笨——吉米·康纳斯参加影片时,给的点子竟然是脱掉内裤,表演打飞机。能交上朋友的,只有像雅尼克·诺阿(Yannick Noah)这样的极几数几位,他们明白,我想做的事情是要通过故事的形式表现网球界发生的事情。每个身处比赛世界的人都想着成名、积分以及赛程,这让他们没时间对网球进行哲学性的思考,他们的角色仅仅是进行比赛。

▲ 克莱因正在拍摄法网开幕式,1981 年

AS:您发现伟大的运动员与伟大的艺术家之间存在相似之处吗?

WK:他们都是超级英雄。博格曾经天下无敌。我记得他曾为日本胜利公司拍广告,在 MV 中博格跳起和人击掌;他简直太完美了。所以像博格、阿里这些运动员深深的触动了我,而我也从他们身上学到了许多。

AS:您现在在做什么事情呢?

WK:大概一年前,我写了一个电影剧本,我正准备试着制作这部片子。最近,我刚刚出版了一本摄影集《布鲁克林区与克莱因》(2015)。对我这种生在曼哈顿的人而言,布鲁克林其实是盲区;没什么人会关心布鲁克林。关于那个地区,我唯一记得的事情就是我在大学的舞会上遇到一个女孩,她家就在布鲁克林,我们坐了一个小时的地铁才到她家。当时布鲁克林是一个远离城市的郊区。而现在的布鲁克林很时髦,人人都想住在那,连希拉里·克林顿在那边都有一个办公地点。

▲ 《布鲁克林区与克莱因》(Brooklyn + Klein),2015 年

AS:为什么您要选择今天的布鲁克林作为摄影集的主题?

WK:我与索尼联系过,他们想委托我一个项目。于是我试着做一个一个并非远在天边,而是近在眼前的项目。一次,我偶然发现了布鲁克林。此外,这个项目也带有我对纽约一直的困惑。但我觉得,我并非将布鲁克林捧上天,我仍多少带着一点曼哈顿的视角来看待那个地方,把它看作一个二流的郊区。

评论