中国摄影艺术:向“东”还是向“西”?

当然,挂到画廊里高质量打印的摄影作品同样也都鲜明的体现个人色彩。那么对中国摄影师群体来说,应该是像西方摄影艺术家那样往画廊挤呢,还是像日本摄影家那样努力出摄影集往书店挤呢?在回答上述问题之前先来探究一下,中国的画廊在展出哪类摄影师的作品?国内最有名的摄影画廊之一北京三影堂艺术中心代理的十几位当代中国摄影艺术家中,除了陈荣辉等两三位是从新闻摄影或纪实摄影开始摄影艺术道路的,其他的都是从学艺术开始,然后因为感兴趣摄影艺术才成了摄影艺术家。这种情况跟中国观念摄影艺术家王庆松进入BBC《摄影百年》节目中有种不谋而合的意义,即在中国这一摄影大国,真正被西方摄影艺术界普通接受的中国摄影艺术家,更多的还是像王庆松那样从美术学院毕业,然后发现摄影是有意思的创作手段,便成了摄影艺术家,本质上摄影只是手段。当然,由于纪实摄影在西方摄影艺术领域仍旧有重要的影响力,加上中国摄影师在西方新闻纪实类摄影领域的重大奖项中收获越来越多,特别是新闻摄影重要奖项荷赛奖(WORLD PRESS PHOTO,国内俗称荷赛奖)中的中国获奖摄影师越来越多,因此西方一些画廊也关注起中国纪实摄影师来,但在摄影艺术领域仍显得很单薄。

原因部分在于,中国摄影在历史发展过程中在照相术传入早期进行过画意摄影的探索,后来的发展基本以新闻报道摄影为主线,跟纯粹的艺术领域很少交叉,类似的情况发生在日本。摄影的日语名为“写真”,其语义中有“力求真实”的本义,而这恰恰是个人认为的“摄影”这一艺术形式有别于其他艺术形式比如绘画,装置,行为艺术甚至影像艺术的最本质特点,也是普遍为艺术评论家和藏家所认可的摄影艺术的最明显特点。当下,有不少原先搞装置艺术,行为艺术或影像艺术的艺术家,转行来搞摄影,尽管他们的作品一看就有鲜明的个人色彩,但它到底与装置艺术,行为艺术或影像艺术的根本区别在哪里呢?如果只是后三者的影像记录,那么这样的摄影作品走出画廊后,就没有独立存在的意义了。

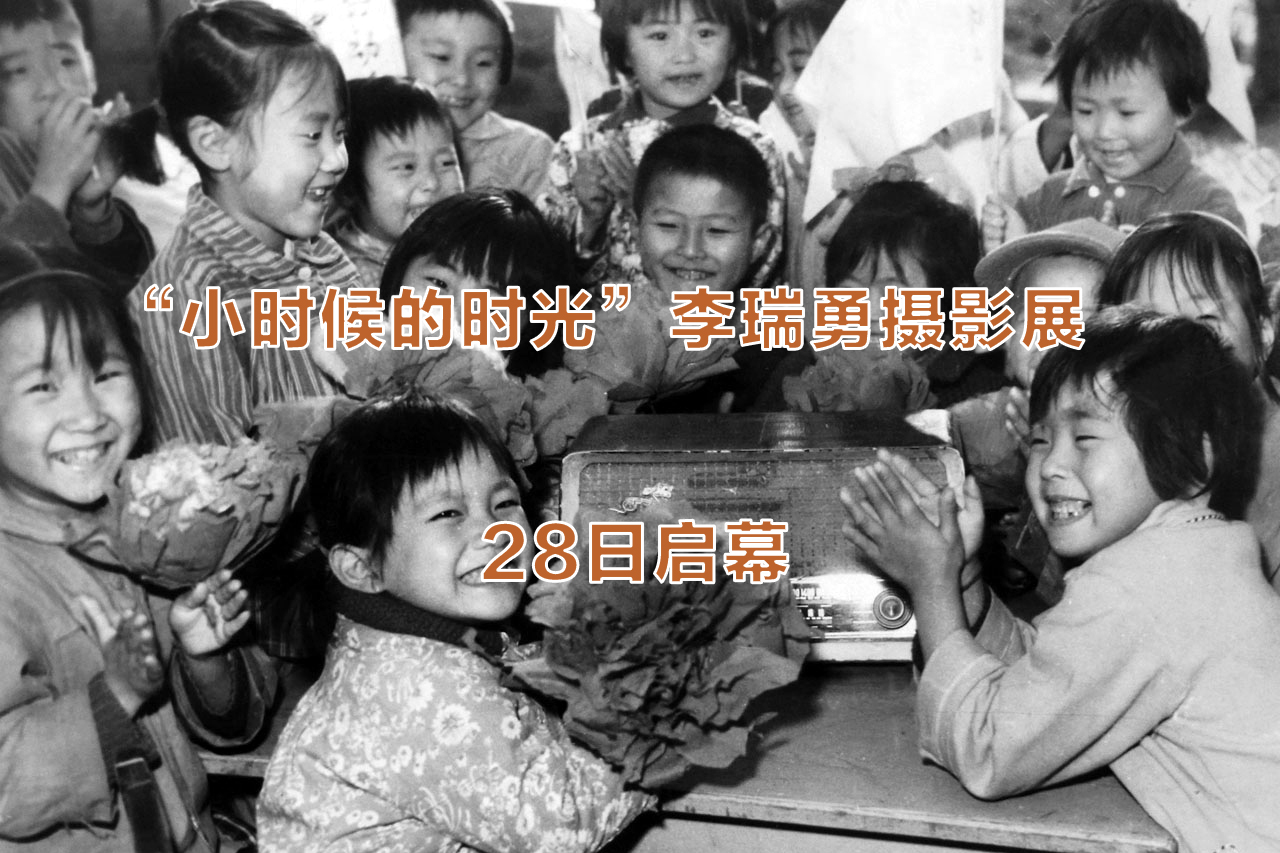

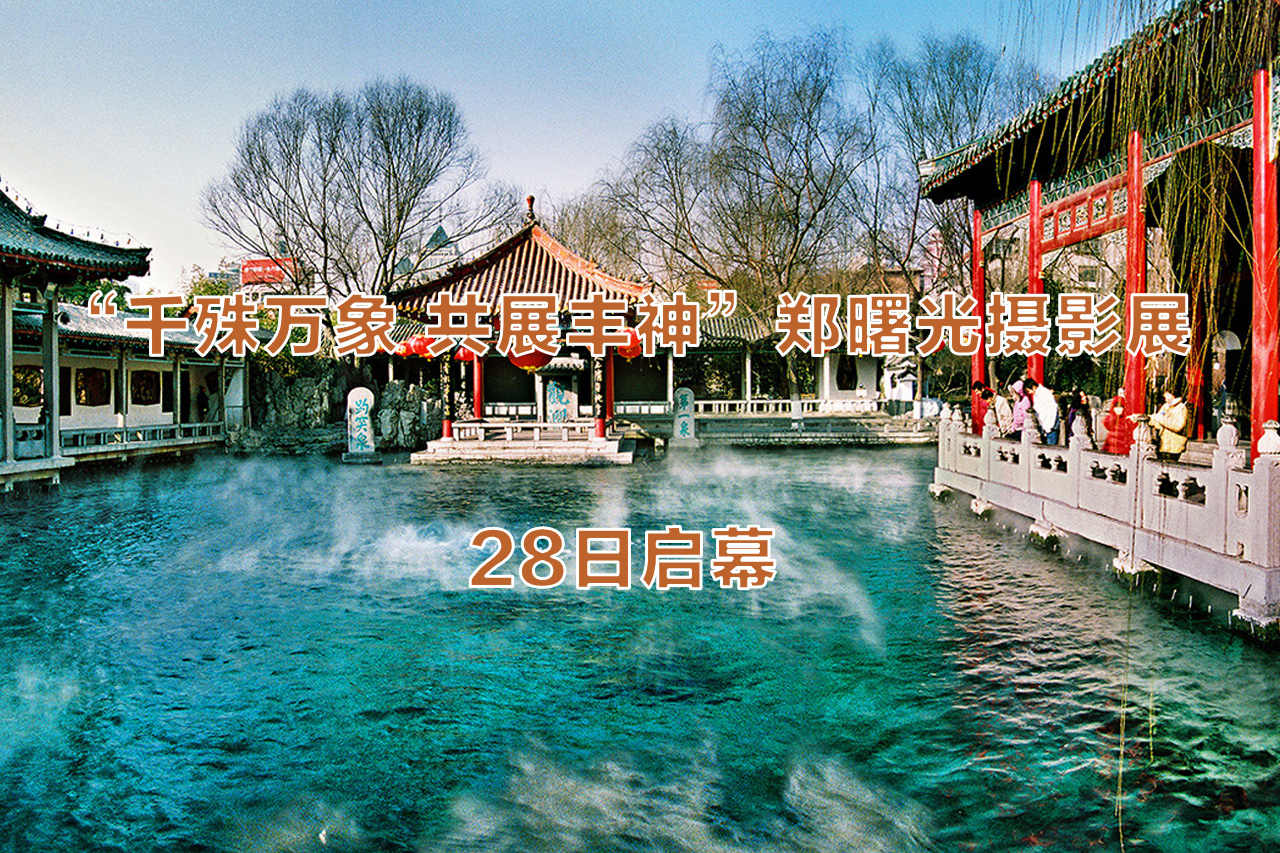

然而,国内外画廊对纪实类摄影作品尽管不排斥,但越来越倾向于在宏大主题下的大视野大尺幅作品,这其实暗含着这样一种逻辑:首先,宏大题材某种程度上意味着有反应时代特色的历史意义,即所谓的“写真”意义;其次,摄影再普及也很难拍出大尺幅的照片,因为必须用高端专业器材才能拍出那种视觉效果。这两大特色对于摄影师而言,硬件是很容易做到的,就像国内玩摄影同样出名的富人潘石屹和罗红,他们的作品自然完全可以在画廊展出,但是否真有艺术价值另说。同时,对于反应时代脉搏的宏大主题,观察一下国内摄影师在国外获奖的案例,大比例还是来自对社会边缘问题的关注,像城市化、农民工、少数民族还算是相对大众化的社会问题,而精神病人、艾滋病人等这种非常小众化但视觉冲击力极强的主题自然容易讨好摄影节评委,但却不容易引起大众的共鸣,不管是摄影还是影视文学作品。因为当下中国社会已经迈过了改革开放初期一切皆新鲜的阶段,就像七八十年代的日本,大众开始更关注身边和当下社会的主流问题,城市生活类题材电视剧的持续热捧就是一个明证。而极小众化问题即使这些照片拍的非常精彩,这种题材也很有社会意义,但却无法反映时代的主要样貌。日本在七八十年代兴起并成为主流的主观纪实摄影,就是顺应了当时日本经济社会发展的潮流,最终让这个几乎跟中国同时代引进西方照相技术、并且在文明层面又有着千丝万缕的东方文化国度,最终在世界摄影艺术领域走出了一条与西方完全不同的道路。

评论